- Einsatzgebiete für den Digitalen Zwilling

- Cloud-Architektur und Micro-Services für den Digitalen Zwilling

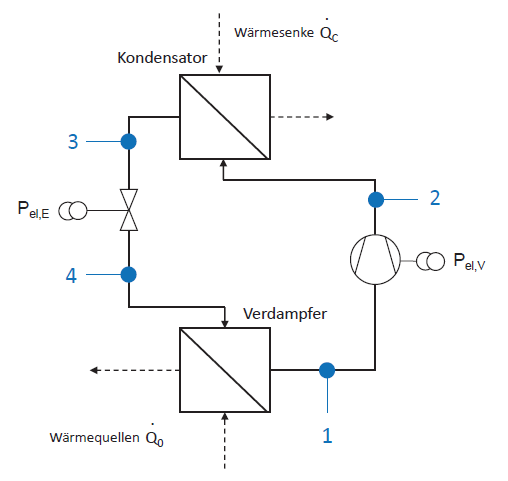

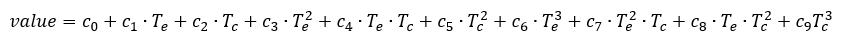

- Digitaler Zwilling einer Luft/Wasser-Wärmepumpe

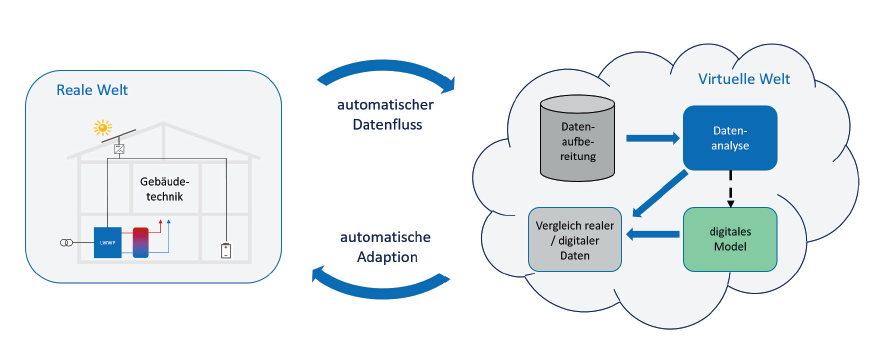

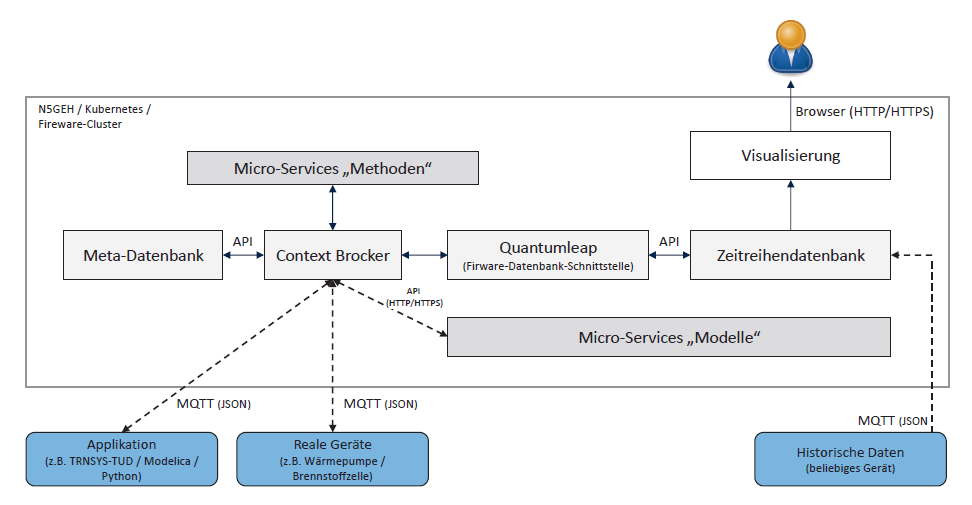

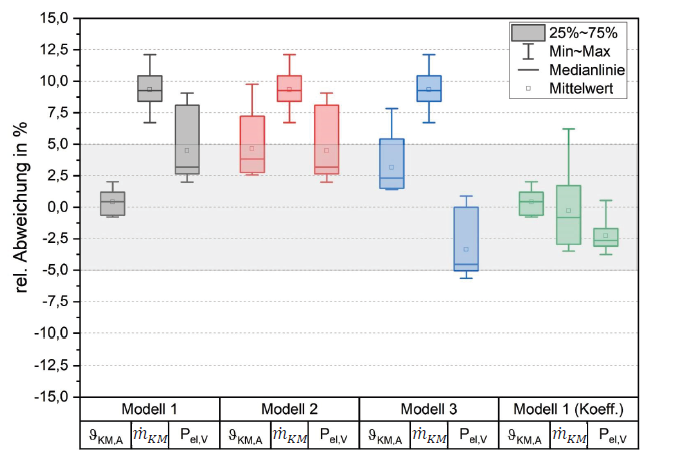

Digitale Zwillinge sind die konsequente Weiterentwicklung numerischer Simulationsmethoden, wie sie in der Konstruktion und Entwicklung schon lange gebräuchlich sind. Der große Vorteil Digitaler Zwillinge ist, numerische und messtechnische Werte online vergleichen zu können, um Abweichungen zwischen der Realität und dem theoretischen Modell, das auf eine bestmögliche Effizienz im Gerätebetrieb ausgelegt ist, zu detektieren. Angesichts immer kürzerer Entwicklungszeiten können hieraus Erkenntnisse und Handlungsmaßnahmen für die Entwicklung beziehungsweise den Betrieb von Anlagen und Geräten abgeleitet werden. Im nachfolgenden Beispiel wird über die Architektur eines Digitalen Zwillings berichtet, die für die Entwicklung von Luft/Wasser-Wärmepumpen eingesetzt wird – basierend auf dem Forschungsreport „Digitaler Zwilling (DZWi)“, der hier erhältlich ist. Die dafür verwendete Technologie als solche ist jedoch nicht auf Wärmepumpen begrenzt, sondern kann für alle anderen energietechnischen Systeme bis hin zu großskaligen Systemen im Kontext der energetischen Quartiers- und Regionalentwicklung eingesetzt werden. Erste Ansätze hierzu sind im Projekt „Zellulare Energiesysteme 2.0“ zu finden, das die TU Dresden am 1. Oktober 2022 gestartet hat.

Einsatzgebiete für den Digitalen Zwilling

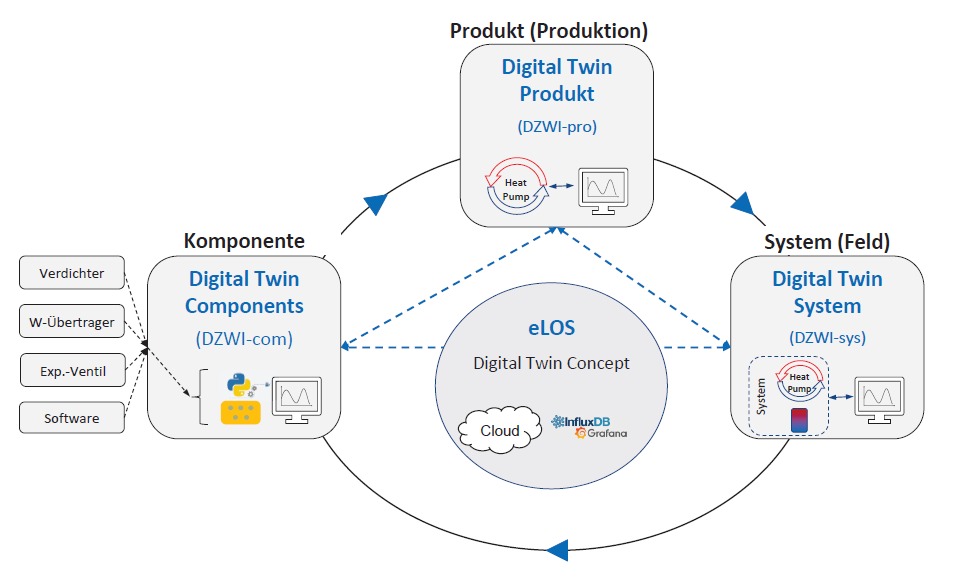

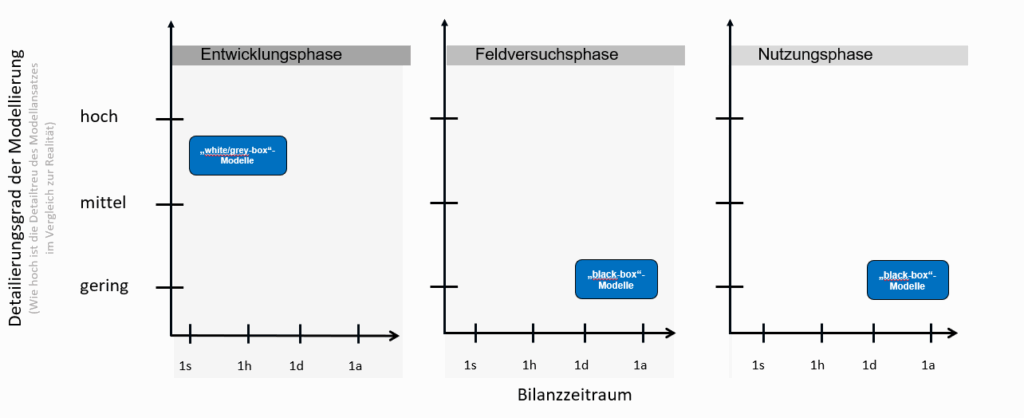

Mögliche Einsatzgebiete für den Digitalen Zwilling sind unter anderem die Produktentwicklung (zum Beispiel im Labor), die Produktion (End of Line Production) und die Überwachung ganzer Anlagen im Betrieb (Feld). Abbildung 2 beschreibt die unterschiedlichen Anwendungsfälle.

Weitere Autoren dieses Beitrags:

- Thomas Hackensellner, Glen Dimplex Deutschland GmbH

- Dr.-Ing. Lars Haupt, Technische Universität Dresden

- Dr.-Ing. Martin Knorr, Technische Universität Dresden

- Dr.-Ing. Alf Perschk, Technische Universität Dresden

- Dr.-Ing. Lars Schinke, Technische Universität Dresden

- Dr.-Ing. Paul Seidel, Technische Universität Dresden

cci295257

Jede Art der Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlichen Zugänglichmachung oder Bearbeitung, auch auszugsweise, ist nur mit gesonderter Genehmigung der cci Dialog GmbH gestattet.